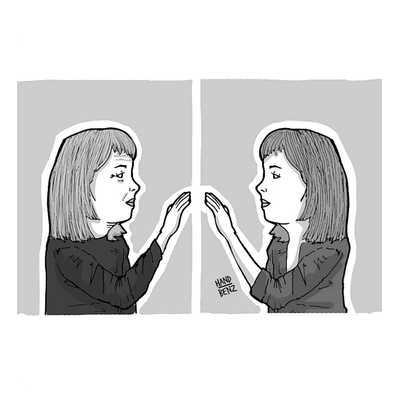

Riflesso

di Rebecca Grosso

Oggi non ho voglia di uscire.

È una di quelle giornate in cui il peso dell’appucundria, quella di cui cantava Pino Daniele, si fa sentire sulle spalle, nello stomaco, tra i ventricoli. In giorni come questi vorrei solo poter restare a letto per oltre i cinque minuti che mi concedo posticipando la sveglia, magari lasciandomi cullare dal suono della pioggia che batte incessante sull’asfalto o perdendomi ad immaginare come sarebbe il mondo visto dalle nuvole in questo momento.

Mi piacerebbe provare a descrivere la tristezza di un piccolo quartiere di periferia che in estate si spopola e riuscirci come Victor Hugo, che in un capitolo di Notre Dame de Paris chiamato Parigi a volo di uccello è riuscito a dipingere, più che narrare, un’intera città. Chissà se qualcuno arriverebbe mai a leggere la fine di una descrizione simile senza affannarsi per la minuzia dei particolari.

Basta, devo smetterla di fantasticare.

Nel silenzio opprimente della mia casa deserta, mi guardo allo specchio; la mia è solo stanchezza.

Riesco finalmente a indossare senza sentirmi inadeguata quella camicetta rosa cipria che da anni cercavo di apprezzare. Non è mai stato uno dei miei colori preferiti, il rosa, ma mi ritrovo ad indossarlo più spesso di quanto io stessa mi renda conto di fare.

A volte penso rappresenti per me un surrogato di quell’idea di femminilità che mi è stata negata, come se inconsciamente volessi portare addosso, sulla mia pelle, quella figura che manca nella mia quotidianità.

Finalmente mi va bene, è attillata ma non stringe; sono cresciuta, il mio corpo è cambiato, è “un fiore appena sbocciato”. Mi accarezzo i fianchi seguendo la linea dei loro contorni con le dita e sento la perfetta aderenza di quel capo che da sempre è stato il mio sogno proibito.

Sogghigno. Sfioro accorta la mia nuova conformazione facendo passare la mano dal seno al collo, per poi lasciarla scivolare sul petto. Sbottono la camicetta quel tanto che basta per permettermi di osservare la mia pelle, perdermi tra i miei nei; sono così tanti da rendere il mio petto simile a una mappa stellare in cui mi piace scoprire costellazioni sempre nuove ogni volta.

Ci sono giorni in cui invece la mia passione per l’astronomia lascia spazio al rifiuto dell’imperfezione; quasi li detesto, sono macchie, pericolosi difetti di fabbrica.

Smetto di pensarci.

Gioco a far scorrere tra i polpastrelli la collana che porto al collo, un ciondolo semplice, un solitario incastonato in un ciondolo a forma di cuore. Sorrido a pensare che è così che funziona: per risalire alla fonte dello splendore di una persona, al suo vero valore, bisogna andare a fondo, inoltrarsi nei meandri più nascosti del suo cuore, della sua anima.

Poi mi volto.

Nella banalità di un giorno come tanti, l’unica cosa che riesca a farmi scorgere un briciolo di unicità nella vita quotidiana è la luce. Spesso mi ritrovo a fotografare quello che ho sotto gli occhi tutti i giorni, oggetti banali, privi di una qualsiasi carica emotiva, che talvolta gli viene però conferita da come la luce li colpisce. Guardo il profilo del mio corpo, quello di una donna formata, seguo con lo sguardo la curva della mia schiena risalendo come se mi ci stessi arrampicando.

Improvvisamente, la vedo.

La vedo nei riflessi dorati dei miei capelli, illuminati a stento dalla luce fioca di un’uggiosa mattinata, in quella matassa crespa che non ho mai imparato a gestire, un po’ come i miei pensieri. Volgo lo sguardo verso il mio riflesso, lo guardo per la prima volta con occhi diversi. Eppure, non hanno niente di nuovo i miei occhi. Sono grandi, forse troppo, segnati da una stanchezza indelebile, colorati da tutte le sfumature che vanno dal marrone scuro al nocciola, talvolta arricchendosi del verde.

“Hai gli occhi malinconici”, mi hanno sempre detto, ma la malinconia mi incanta, mi piace sprofondarci dentro, e i miei non somigliano a qualcosa in cui mi piacerebbe affogare. Sfioro con un dito le ciglia, sono lunghe e folte, come le sue, e gli occhi incavati, come i suoi.

“Somigli all’angelo più bello del paradiso”, mi è stato anche detto. Ho sempre risposto con un sorriso, per cortesia, non perché ci credessi davvero, ma oggi è diverso.

Oggi riesco a vederla.

La vedo sfiorando con le dita l’arco di Cupido di due labbra così simili alle sue, carnose, definite, ma sempre torturate dal vizio di morderle, che ho preso da lei.

Non ho mai accettato il mio naso, quella piccola gobba che nessuno aveva mai notato a parte me è sempre stata il mio tormento, la causa di ogni mio complesso, ma ora sorrido all’idea di averlo ereditato da lei, identico, messo lì come fosse una fotocopia del suo.

La mia faccia cambia totalmente quando rido, le guance finiscono per occupare gran parte di essa e la morfologia che acquisisce ogni volta richiama alla mente tutte quelle fotografie che mi sono state mostrate di lei da giovane, insistendo su quanto fossimo quasi la stessa persona.

Una lacrima mi bagna il viso.

Ecco, ora la percepisco chiaramente.

Penso a quanto sia curioso tutto questo.

Vorrei saperti spiegare quanto sia stato strano, cercarti ovunque e ritrovarti nell’effetto della tua stessa assenza.

Ho creduto di poterti rivivere solo rifugiandomi in vaghi ricordi intrisi di nostalgia.

Da sempre ti ho cercata in ogni luogo mi recassi, nello sguardo di chiunque incontrassi, nelle parole di conforto e nelle dimostrazioni di affetto di chi è riuscito a restarmi accanto.

Niente è mai stato neanche lontanamente comparabile al calore del tuo ventre e non esiste alcun rimpiazzo in grado di colmare una tale mancanza, non davvero.

Per anni ho continuato a cercarti, per poi ritrovarti quando ho smesso di farlo, proprio qui, davanti a me, nel riflesso della figura che vedo allo specchio, nelle mie pupille.

Io non sono altro che ciò che mi resta di te.

Tu vivi ancora, in me.

Ciao mamma,

non siamo poi così lontane.