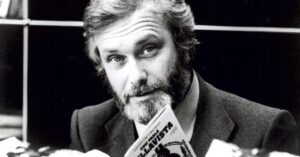

De Crescenzo: il filosofo della “napolitudine”

Sì, purtroppo è successo.

Oggi muore Luciano De Crescenzo, il cantore della “napolitudine”, “uomo d’amore” e “sacerdote del dubbio” che, all’apice della sua carriera di ingegnere, si è reinventato e riscoperto genio filosofico di finissima capacità divulgativa.

Luciano De Crescenzo – scrittore, sceneggiatore, umorista, attore, regista e filosofo originario del quartiere San Ferdinando – si è tramutato in caso letterario italiano attraverso una prosa deliziosa che incastra perfettamente mitologia e curiosità antropologica. Con la sua irriverente capacità analitica, condita con umorismo colto e piglio lieve, ha saputo regalare una fetta di cultura dell’Antica Grecia e della Magna Grecia – culla indiscussa del sapere occidentale – anche a chi credeva di non possedere gli strumenti adeguati per comprenderla.

Lo stesso De Crescenzo, con la sua solita chiarezza immaginativa, si è descritto come «una di quelle scalette con soli tre gradini, che si trovano nelle biblioteche e che consentono di prendere i libri dagli scaffali che stanno più in alto».

La sua imponente bibliografia è un colorito viaggio dagli accenti popolareggianti tra la storia di un “Garibaldi comunista” e quel “fico” di Ulisse, miti su dei, eroi ed amori perduti e la filosofia classica, con citazioni impegnate di Epicuro, Hegel, Nietzsche e John Locke. Non a caso è stato il primo italiano a ricevere la cittadinanza onoraria di Atene, premiato per l’originalità e la devozione con cui ha raccontato la sua passione sin da bambino – la mitologia, appunto – quando suo padre gli regalò il libro-rivelazione La leggenda aurea degli Dei e degli Eroi, di cui custodisce ancora una copia.

I suoi scritti, che spaziano dal romanzo, al noir, fino ad arrivare alla saggistica, sono un inno al pensiero e alla riflessione, ma soprattutto un panegirico del sud del mondo, il serbatoio umanistico più ricco in assoluto, lo stesso meridione in cui hanno per lungo tempo soggiornato Pitagora, Parmenide e Platone, ad investigare ed apprendere la verità del pensiero contro la fallacia delle opinioni. Più di tutto la sua Napoli, cui è legato da un cordone ombelicale indissolubile, viene raccontata come la reincarnazione moderna della antica civiltà greca, avendo preservato con cura quelle radici filosofiche, quella modalità peculiare e verace dello stare al mondo andata ormai corrompendosi nelle grandi metropoli contemporanee.

È così che si fa spazio una narrativa che unisce popoli ed epoche lontane, raccontando di uno spirito partenopeo intriso di saggezza, di cosmopolitismo e temprato da assedi e rivoluzioni che ne hanno forgiato l’indole fiera e l’acume fuori dal comune.

Il capolavoro che ha consacrato il successo internazionale di De Crescenzo – scommessa folle di un uomo annoiato dall’ordinarietà – ha figliato quel caro Professor Bellavista che, con la sua marcata cadenza napoletana e la naturalezza dei gesti, ha scavalcato efficacemente generazioni e luoghi comuni, conservando ancora oggi un’attualità sconcertante.

Il libro – così come il film – è una lezione di buon senso che discute disagio sociale e malavita attraverso una prosa tagliente ed un velo di ironica amarezza, una dichiarazione d’amore alla città che descrive «come una donna capricciosa di cui sono perdutamente innamorato: per quanto mi faccia arrabbiare, non riesco a non perdonarla», ma anche una preghiera per sgravarla da sciocchi pregiudizi e sguardi superficiali di chi, la napolitudine, non sa capirla.

In uno dei suoi libri confessa: «Io la napolitudine la sento sempre, anche mentre passeggio tra le bancarelle di San Gregorio Armeno e sfioro i pastori creati dai maestri artigiani. Mi si arrampica sulle papille gustative, stuzzicate dal profumo delle sfogliatelle appena sfornate. Mi accompagna come l’ammuina dei vicoli, che ritrovo immutata nel tempo, o come il profilo del Vesuvio, un paesaggio unico al mondo. Insomma, questa nostalgia avvolge tutti i miei sensi e mi agguanta lo stomaco come una mano fatta di tufo, la materia vulcanica nata dalla concentrazione di lava, pomici, cenere e lapilli, su cui è costruita l’intera città».

Perché Napoli non è solo una splendida geografia che abbraccia terra, sole e mare, è una “componente dell’animo umano” che racchiude l’arte di arrangiarsi e la capacità di fissare la soglia della disperazione verso un margine sempre più lontano, un’intelligenza emotiva che esorcizza il dolore e calibra sapientemente l’umore in base alla gravità delle cose.

Il libro di Così parlò Bellavista arriva a vendere 18 milioni di copie in tutto il mondo – tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi. Persino il Giappone ha il privilegio di conoscere l’umorismo brillante della storiella “degli uomini di libertà e degli uomini d’amore”, di come i primi «preferiscano vivere da soli per non essere scocciati» mentre i secondi «starebbero sempre l’uno abbracciato con l’altro se potessero» . Del fatto che i primi siano “alberisti” e i secondi “presepisti”, gli uni fan della doccia – poiché più rapida e in grado di risparmiare il consumo d’acqua – gli altri del bagno, definito «un vero e proprio incontro con i pensieri, un appuntamento con la fantasia».

E non c’è bisogno di specificare in quale categoria il professore avrebbe collocato i napoletani. Come dimenticare poi il primo, spassionato e onesto scambio tra Bellavista e Cazzaniga, in una delle ultime sequenze del film, quando sospesi nel claustrofobico spazio di un ascensore bloccato, si scoprono intimamente vicini nonostante l’origine settentrionale del milanese.

La loro conversazione è densa di spunti illuminanti sul relativismo culturale e sulla vacuità degli stereotipi legati alla provenienza territoriale, terminando con la consapevolezza magra eppure consolatoria che «Siamo tutti meridionali di qualcuno», massima che unisce in una solidal catena tutti i popoli del mondo vittime di forme di razzismo.

Insomma, questo paladino della nobiltà partenopea con la passione per la matematica e per Socrate, si è guadagnato un meritatissimo posto nella platea della Napoli colta e ingegnosa, accanto a Troisi, De Filippo, e a chi, come lui, giudica questa città «l’ultima speranza che ha l’umanità di sopravvivere, in questo mondo di progresso, missili e bombe atomiche».

Francesca Eboli

Leggi anche Permettete un pensiero poetico su Bellavista?