Étant donnés: l’ultima opera di Duchamp è un gioco di sguardi

Quanta unicità deve possedere un estro per realizzare opere innalzabili a modelli, rappresentazioni di una creazione “alla maniera di”?

“Mi sono costretto a contraddirmi per evitare di conformarmi ai miei stessi gusti”, direbbe il maestro in questione.

In questo senso si intuisce come squisitamente “duchampiano” sia lo spirito da cui nasce l’ultimo frutto del genio innovativo di Marcel Duchamp – Étant donnés: 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage.

Che armonia d’intenti presuppongono quei nomi di grandi artisti aggettivati che si sono silenziosamente insinuati nel nostro linguaggio, nel nostro modo di codificare la realtà e di interpretarla?

E se la costante qualificante fosse proprio il non avere costanti? Di stravolgersi e stravolgere, creazione dopo creazione distruggere, scomporre e riassemblare capovolgendo il passato, cosicché nessuna opera rappresenti un vero e proprio punto d’arrivo, ma custodisca sempre in potenza il suo futuro sconvolgimento.

Marcel Duchamp è questo e molto altro: oltre il dadaismo, il surrealismo e i ready-made, le sue opere sono talmente diverse tra loro da risultarci difficile credere che possano essere state concepite dalla stessa visionaria matrice.

La nostra natura terrena ci impone però dei limiti che neanche l’immaginazione più fervente e lo spiritualismo più profondo potrebbero superare. Qual è il punto di arresto della produzione di Duchamp, il coronamento di questo continuo rovesciarsi di prospettive? L’artista non avrebbe certo lasciato che qualcun altro scegliesse per lui – decise di essere più scaltro persino della morte.

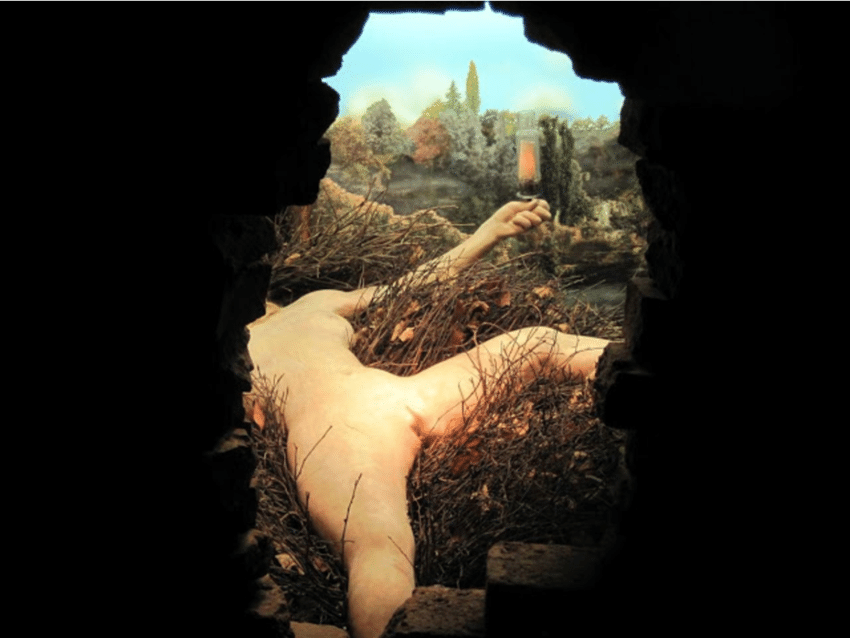

Nel corso delle due decadi tra il 1946 e il 1966, quando il pubblico era ormai rassegnato all’idea di una sua rinuncia all’arte con lo scopo di dedicarsi unicamente agli scacchi (eccellendo al punto di diventare capitano della squadra olimpica francese), Duchamp lavorò al suo ultimo capolavoro, di cui solo sua moglie Teeny, che posò per la sua realizzazione, era a conoscenza. Un’installazione ambientale tridimensionale composta dai materiali più disparati, tra cui troviamo velluto, ramoscelli, vetro, linoleum, un motore elettrico alloggiato in una scatola di biscotti che ruota un disco forato, un assortimento di luci, elementi fotografici e dipinti a mano che formano il paesaggio e una forma femminile in pelle, per volere dell’artista allestita postuma, nel 1969, ospitata dal Philadelphia Museum of Art.

L’opera si presenta al visitatore come una massiccia porta di legno murata, un impedimento nella parete della sala che l’accoglie, e per alcuni ospiti non particolarmente curiosi l’esperienza da spettatori si è conclusa qui: i curatori del museo scelsero solo in seguito alla negligenza di svariati visitatori di apporre un’etichetta identificativa dell’allestimento così da invitarli ad avvicinarsi per scoprire cosa celasse.

La porta di quercia è, infatti, chiusa e solo da una piccola distanza è possibile notare due fori posti all’altezza degli occhi attraverso cui sbirciare nell’inaspettato spettacolo che ci attende oltre la soglia.

Attenzione: c’è spazio per una persona alla volta e non siamo i primi, lo si intuisce da quanto siano stati consumati quegli spioncini dall’andirivieni di sguardi degli osservatori di passaggio. Questo presupposto vìola la natura pubblica del luogo in cui ci si trova, dell’esperienza condivisa e talvolta quasi passiva di visitare un museo e osservare un’opera, che è in questo caso perversamente nascosta.

Lo spettatore non può rifugiarsi in un atteggiamento distaccato, di disinteresse estetico: si avvicina all’opera ed è perfettamente consapevole che, mentre sarà così vicino da riuscire a sbirciare nello spazio dello spettacolo erotico nascosto, la sua figura sarà inevitabilmente esposta a terzi, che siano i custodi del museo o altri visitatori. Non c’è scampo: colto sul fatto, in tutta la sua vulnerabilità.

Il fruitore si ritrova a vestire i panni di un curioso voyeur, che posa gli occhi su una scena proibita, riservata, in un dialogo privato, un rapporto delimitato da uno spazio intimissimo che esiste tra lo spettatore e la scenografia.

Il corpo clandestino si inspessisce nella sua carnalità, nel suo essere, dopotutto, un oggetto, un involucro appesantito dal senso di colpa, della vergogna di aver oltrepassato quel limite invalicabile e aver sbirciato nell’intimità di una scena indecifrabile.

Non dovremmo essere lì, non dovremmo guardare. Tanto ci credevamo onnipotenti?

Una donna nuda adagiata tra rami ed erbacce, con le gambe spalancate a mostrare i genitali, sorregge una vecchia lampada a gas del tipo Bec Auer mentre dietro di lei si apre un paesaggio forestale lussureggiante che sale verso l’alto, mostrando in lontananza una sfavillante cascata.

Il suo volto non è visibile e la posa scomposta lascia disorientati, con troppi interrogativi: musa ispiratrice o vittima? Forse entrambe le cose.

La cascata e il gas d’illuminazione sono elementi che Duchamp riprende dai suoi appunti per Il grande vetro, opera gemella e complementare di quest’ultima. Com’era solito fare, raccolse e catalogò il processo creativo sottostante l’uno e l’altro capolavoro: i suoi raccoglitori rappresentano un complemento inscindibile dal prodotto di tale ricerca, il contesto entro cui tutto acquisisce un senso.

Vediamo da una nuova prospettiva la Sposa desiderosa de Il grande vetro, il cui titolo originale è Mariée mise à nu par ses célibataires, même, ossia: “La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche”. Un gioco di parole di affinità sonora che può trasformare “anche” (même) in “mi ama” (m’aime).

“Fra i miei titoli e i quadri si crea una tensione, i titoli non sono i quadri né viceversa ma l’uno agisce sull’altro. I titoli aggiungono una nuova dimensione, sono come colori nuovi o aggiunti o, meglio ancora, si possono paragonare alla lacca attraverso cui si può vedere e ingrandire il quadro”.

Da queste premesse comuni le due opere prendono strade completamente diverse, probabilmente due chiavi di lettura differenti per una stessa storia, la prima ambientata in un mondo invisibile, astratto e inafferrabile, la seconda in quanto di più corporeo e realistico ha potuto realizzare l’artista, frustrando, per un’ultima volta, le aspettative del pubblico, stavolta con un ritorno al passato, all’uso della prospettiva rinascimentale.

Étant donnés:

1. La chute d’eau,

2. Le gaz d’éclairage.

Essendo dati/Dati:

1. la cascata d’acqua;

2. il gas d’illuminazione.

Un elenco di componenti del suo progetto, come la definizione di un teorema matematico che spetta a noi dimostrare. In che maniera questi dati precostituiti (che sono, appunto, ormai Dati, messi nelle nostre mani per essere plasmati), le informazioni e i documenti possono aiutarci a dare un senso a tutto ciò?

La risposta giusta si produce e si disfa ad ogni visitatore, acquisendo di volta in volta un significato diverso, personalissimo. Come può dirsi morto un artista che mantiene ancora così vivo il dibattito sulla sua arte?

Oltre i temi della violenza insita in uno sguardo, dello scandalo e del senso di colpa provato dallo spettatore impotente (di cui vediamo, di seguito, rappresentazioni celebri ed eloquenti), un’idea del fare esperienza dell’arte sempre più al di là di qualsiasi schema preesistente, peculiarità che rende Duchamp, artista a tutto tondo, un emblema del genio innovativo.

Rebecca Grosso

Vedi anche: Caravaggio tra paradosso e scandalo: la prima versione di “San Matteo e l’angelo”