L’intraducibile Amanda Gorman: il caso della poetessa diventata culto

Amanda Gorman è l’enfant prodige della spoken word poetry rimbalzata da Harvard al pulpito del Campidoglio lo scorso 20 gennaio, quando l’America di Joe Biden si è inchinata alle cadenze affilate dei suoi potentissimi versi.

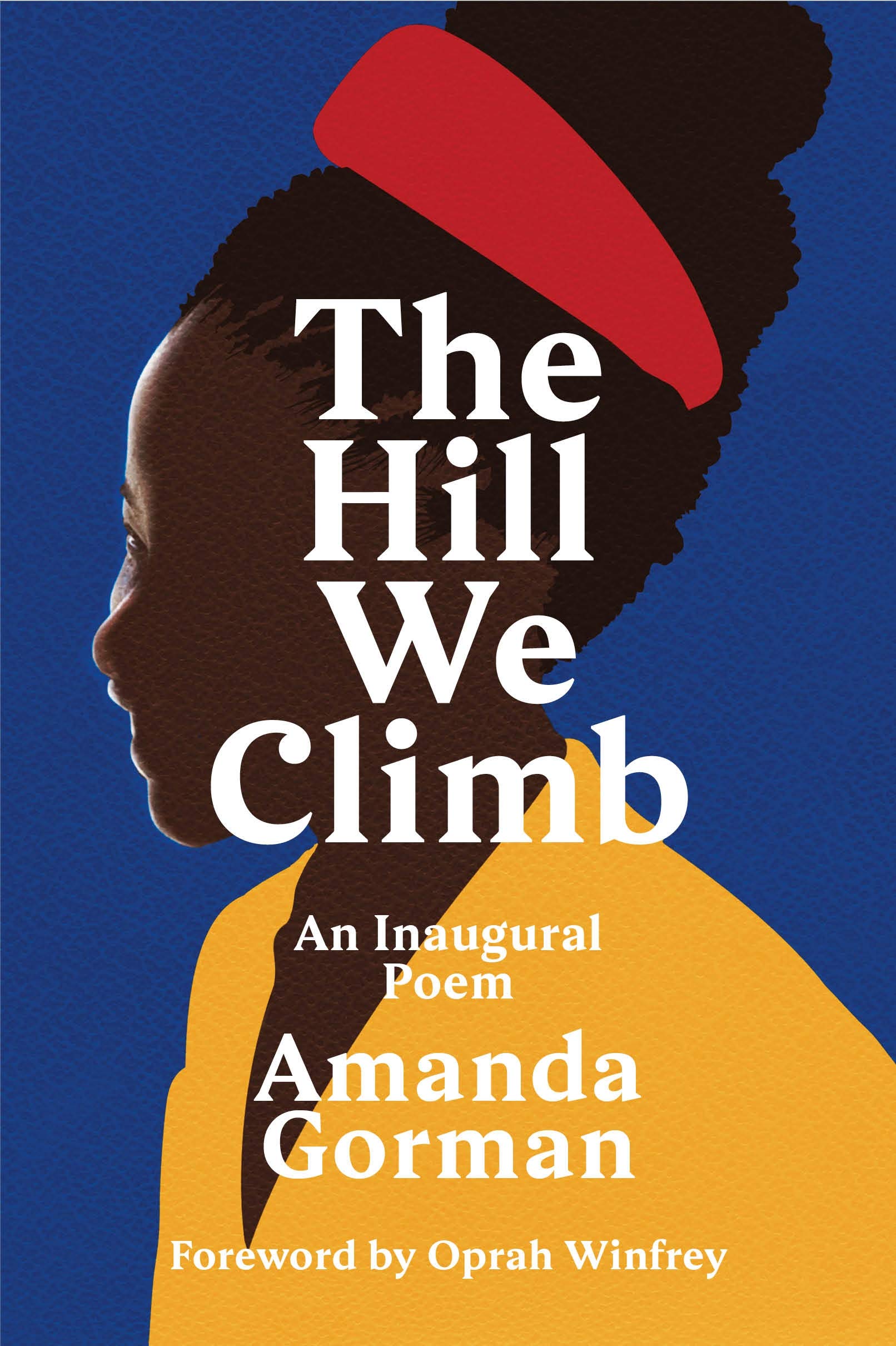

La poesia declamata per l’occasione, The Hill We Climb, ha innescato nel mondo un’agguerrita corsa editoriale per ingaggiare i migliori traduttori sul mercato.

Ma occhio ai requisiti: o sei donna, giovane, attivista e nera (come l’autrice) o sei out.

Un talent scouting che è diventato un caso mediatico che merita più di una riflessione…

È necessario che il traduttore abbia una particolare sintonia (in termini di vissuto o gusti sessuali) con l’autore che sta traducendo? oppure si tratta di un principio di identità irrealistico, un purismo editoriale che sfocia in becero fanatismo?

Facciamo un passo indietro…

Torniamo ad Amanda Gorman. 22 anni e il super potere di una parola ritmata, fresca e antica nel sapore, in cui risuona quella retorica perforante dei tanti Abraham Lincoln, Maya Angelou e Toni Morrison che la storia afroamericana ci ha consegnato. “Una ragazza magra” con sogni innegabilmente misurati (ambisce solo a concorrere alle presidenziali nel 2036), in grado di eclissare in 5 minuti e 50 secondi persino il blindato parterre dei vertici della politica mondiale, stretta nel suo doppiopetto giallo Prada e nel suo turbante di trecce d’ebano.

Amanda Gorman è la prima National Youth Poet Laureate d’America a scrivere capolavori d’inchiostro intrisi di passione politica, femminismo, e radici disperse, che due mesi fa con quel “And the norms and notions of what just is isn’t always just-ice” ha consacrato la sua vena impegnata, a metà tra lirica e rap, alle ali dorate della letteratura di culto. E ciò che diventa “culto”, si sa, è destinato a scivolare nell’iperspazio della popolarità, perché lo si vuol toccare, possedere, amare, tradurre (senza tradire, grazie). In tutte le lingue possibili, nel minor tempo possibile…

Sì perché dopo quest’overdose di bellezza in versi proiettata in mondovisione, purissimo distillato di speranza e rinascita civile post-tenebre trumpiane, l’industria editoriale nel mondo è come impazzita: al setaccio i profili più appetibili cui affidare la traduzione del verbo Gorman, avendo cura che la sostanza della sua poetica si snodasse, senza troppe acrobazie, tra le pieghe dei mille altri alfabeti con cui avrebbe fatto amicizia. Ma ecco che in due paesi europei i nomi scelti per l’ardua missione traduttiva sollevano un caso spinosissimo: l’olandese Marieke Lucas Rijneveld e il catalano Víctor Obiols.

Il primo, giovane promessa della poesia made in Netherlands, vincitore dell’ambitissimo International Booker Prize nel 2020 con Il disagio della sera (2018), dopo essere stato ingaggiato per la straordinaria maturità artistica ed una presunta “affinità emotiva” con la poetessa di Harvard, ha battuto in ritirata dopo una shitstorm che l’ha definito non all’altezza perché “troppo bianco” e con un livello di inglese non proprio impeccabile. In risposta alle accuse, la sublime poesia dell’autore Everything inhabitable, una dichiarazione di umiltà che non è una resa, ma solo una “sospensione di resistenza”, un volersi mettere da parte per lasciar spazio ad altre voci più pronte ad abitare quel testo. Per poi tornare a creare ponti di parole, a cucire alleanze generazionali armati solo di carta e penna.

Poi il caso Víctor Obiols, il traduttore catalano che annovera in CV nomi ingombranti come Oscar Wilde e William Shakespeare, contattato dalla Univers e poi mollato dall’America a fatica terminata (con tanto di introduzione di queen Oprah) perché “profilo non compatibile con il lavoro dell’autrice”. “Mi sembra una vicenda assurda” sbotta Obiols, “Io capisco molto bene la discriminazione culturale perché la mia lingua, il catalano, è stata praticamente spazzata via dalle dittature spagnole. Però trattare così questi temi significa sfociare nel fanatismo. Quando si cerca a tutti i costi la purezza si arriva al dogmatismo”.

Ed ecco che ritorna l’oneroso quesito di cui prima: Nel valutare la predisposizione al tradurre di un professionista, cos’è che conta veramente? È solo lo studio, la competenza e l’immersione nella “grammatica umana” condensata nel testo a fare la differenza? oppure è anche l’appartenenza (condivisa o meno con l’autore) ad un certo gruppo identitario ad avere il suo peso specifico?

“L’affinità sul testo non si misura necessariamente dallo storico – più o meno prossimo – che due soggetti condividono. È una felice combinazione che può verificarsi, ma che non va interpretata come diktat”, dice Marco Rossari (traduttore di Dickens e Twain, tra gli altri), definendo questo presunto criterio di sintonia tra autore e traduttore come un requisito sì necessario, ma non riducibile ad una pura identità – etnica o di genere – tra i due soggetti coinvolti. “Ho sempre pensato alla traduzione come a un passo verso l’altro da sé, piuttosto che a un principio di «sintesi»” aggiunge, “un esercizio di orecchio, di poesia, di intelligenza e di studio, che tenta di abitare il diverso e di restituirlo attraverso la forma più rispettosa ed efficace possibile”. Proprio così: una lotta continua col testo, col compromesso e con la diplomazia (altro che identità!) nella ricerca di una voce riconoscibile, di una poetica artigianale e di un giro di frase morbido, che non snaturi la sua forma prima. Tentare di ritrovare ossessivamente una “vicinanza” è quindi sforzo vano che produrrebbe un circolo vizioso di sterili storture (logica per cui, idealmente, solo un omosessuale potrebbe tradurre un poeta gay e nessun altro).

Certo in tutto questo polverone mediatico c’è innegabilmente un sottotesto politico molto importante: scegliere di far tradurre un autore-simbolo di una categoria sottorappresentata, come quella afroamericana, ad un traduttore appartenente alla stessa categoria, non è forse un modo di tutelare una comunità drammaticamente invisibile (diciamocelo) nell’industria editoriale statunitense? Ma è ammissibile, in questo senso, un criterio extra-letterario nella scelta di un traduttore (quindi non basato sulle competenze del singolo, ma sul rilancio di una specifica realtà socioculturale)?

Il bello della cultura è che non si risolve a colpi di algoritmi e forse le manovre storiche – specialmente se portate avanti da una minoranza – hanno bisogno di atti indisciplinati così e di traduzioni “a tradimento” per rovesciare le sorti…

Francesca Eboli

Vedi anche: The Midnight Sky: la sci-fi di George Clooney tra terra e stelle