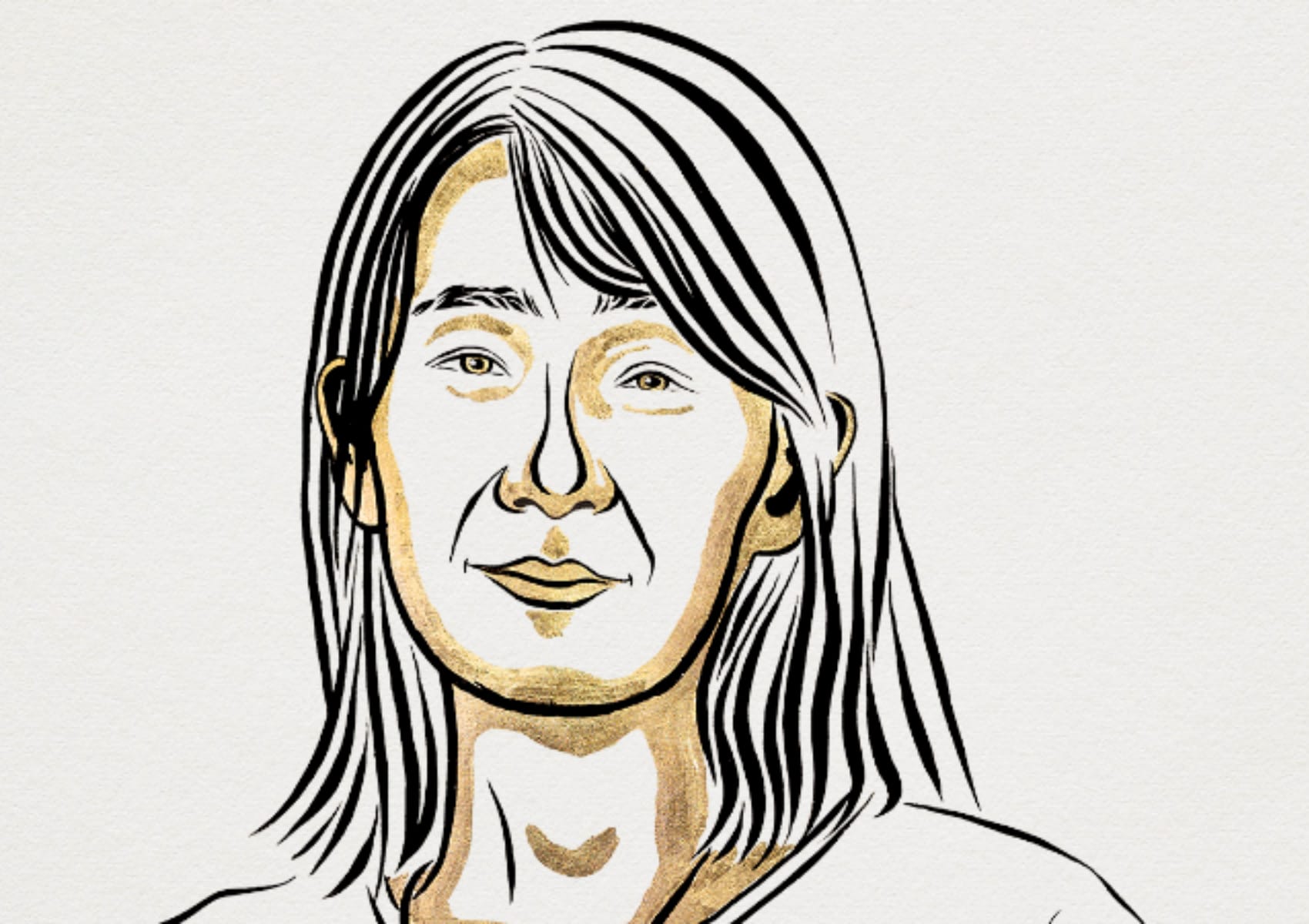

Han Kang e l’arte di raccontare l’indicibile: il Premio Nobel 2024 e la magia della fragilità umana

Quando una scrittrice come Han Kang si affaccia all’orizzonte dell’immortalità letteraria con un Premio Nobel, si ha la sensazione che il mondo stia ascoltando qualcosa di profondamente intimo. Quasi sussurrato.

In quell’eco gentile, però, risuonano le voci di secoli, culture e ferite che non conoscono confini.

E così ci troviamo di fronte a una prosa poetica capace di squarciare il tessuto della storia, e allo stesso tempo, di ricucirlo con fili sottilissimi: ecco Han Kang, l’artefice della parola fragile, di un universo che si muove tra silenzi e catastrofi.

Quando pensiamo a La vegetariana, quel romanzo che nove anni dopo la sua pubblicazione è esploso come un manifesto della libertà femminile, non possiamo fare a meno di chiederci: qual è la magia di Han Kang? È nel suo non detto. In quella forma di ribellione che non grida, ma scivola dolcemente tra le crepe delle convenzioni, delle regole imposte, delle aspettative sociali. Il corpo femminile, che in altre mani sarebbe stato un semplice strumento narrativo, qui diventa una superficie su cui si scontrano l’essere e il non essere, la materia e lo spirito. Ma è una ribellione che non mira a distruggere, quanto piuttosto a far riflettere il lettore su come la nostra identità sia modellata da tutto ciò che ci attraversa, anche inconsapevolmente.

In un’epoca in cui la Corea del Sud è nota per la sua cultura pop, Han Kang è tutt’altro che una popstar. La sua è una voce che non si piega ai ritmi frenetici del mondo digitale, che non segue la moda del momento. Eppure, c’è qualcosa di universale nella sua scrittura che l’ha resa una forza globale. Forse è proprio la sua capacità di attraversare con dolcezza i confini delle emozioni umane. Han non ci costringe a guardare il trauma con violenza: ce lo mostra attraverso veli trasparenti, lasciando che il dolore traspaia, ma solo quanto basta per farci sentire fragili.

E qui sta uno dei primi meravigliosi spunti da cogliere. Han Kang ha l’abilità di trasfigurare l’ordinario, di renderlo straordinario. La protagonista de La vegetariana si trasforma in una pianta per sfuggire alla prigionia di un mondo maschile oppressivo, ma quello che Han ci racconta è ben più di una semplice narrazione di fuga. È un viaggio verso l’essenza, verso un’autenticità che la società nega. L’autodistruzione, che potrebbe sembrare un tema oscuro, nelle sue mani diventa un modo per affermare la vita, per riprendersi ciò che ci è stato tolto. E non è questo forse il modo più potente per combattere l’oppressione?

Un altro spunto che Han ci offre è la sua capacità di evocare il tempo e lo spazio senza mai darci una risposta definitiva. Atti umani, il suo romanzo del 2017, mette in scena il massacro di Gwangju del 1980, ma non è mai una cronaca diretta. Non ci sono eroi o antagonisti, ma un intreccio di voci che attraversano il tempo, legando passato e presente, vivi e morti. Han Kang ci invita a osservare come il male e l’innocenza convivano nello stesso spazio, e questo, senza mai darci un giudizio morale. Non è straordinario pensare che un evento così brutale possa essere raccontato con una tale delicatezza, quasi a volerci dire che il dolore non ha bisogno di essere urlato per essere ascoltato?

Il terzo spunto arriva con il suo modo di trattare il corpo e la memoria. In L’ora di greco, la sua ultima opera, Han si immerge ancora una volta nella complessità dell’esistenza corporea. Qui, una donna, nel tentativo di riconnettersi con se stessa, impara il greco antico. La parola diventa tatto, il silenzio diventa la sua forma di espressione. L’uomo, l’essere umano, è qui descritto come una creatura che oscilla costantemente tra ciò che può dire e ciò che non può, tra ciò che può vedere e ciò che resta velato. È come se Han ci ricordasse che, alla fine, siamo tutti fatti di piccole assenze, di frammenti che non sempre trovano una forma definitiva.

Ma forse il vero cuore della poetica di Han Kang sta nel suo sguardo sul trauma storico, quello che lei stessa ha vissuto indirettamente. Nata a Gwangju, in una Corea lacerata da ferite politiche e sociali, Han ha saputo rendere queste cicatrici parte integrante della sua scrittura, senza mai cedere alla retorica. In Non dico addio, in uscita a novembre, Han torna su un’altra strage, quella del 1948 a Jeju, e ancora una volta ci racconta il dolore senza sovraccaricarlo di dramma. È come se ci invitasse a percepire il male e la sofferenza non tanto per il loro impatto diretto, ma per quello che lasciano dietro di sé: un paesaggio interiore che, nonostante tutto, continua a fiorire. E qui risiede forse il vero messaggio: anche nelle peggiori devastazioni, la vita trova il modo di continuare, di ricostruirsi, a volte nei modi più inaspettati. Ed ecco allora che ci ritroviamo con una prosa che non ci invita solo a leggere, ma a sentire. Han Kang ci prende per mano e ci porta a esplorare la fragilità dell’essere umano non con la pretesa di darci delle risposte, ma con la grazia di chi sa che alcune domande non troveranno mai una soluzione. E forse è proprio questa la meraviglia: la capacità di lasciare spazio al mistero, all’incertezza, alla bellezza nascosta nel caos del mondo.

In un tempo in cui siamo ossessionati dalle risposte, Han Kang ci offre una pausa. Una tazza di tè, come ha dichiarato lei stessa. E forse, è proprio da quel piccolo gesto, da quella semplicità, che possiamo imparare la lezione più grande: a volte, per capire davvero la vita, basta saperla osservare in silenzio.

Sveva Di Palma

Leggi anche: Chi è Abdulrazak Gurnah, Nobel per la Letteratura 2021

Photo credits Niklas Elmehed ©