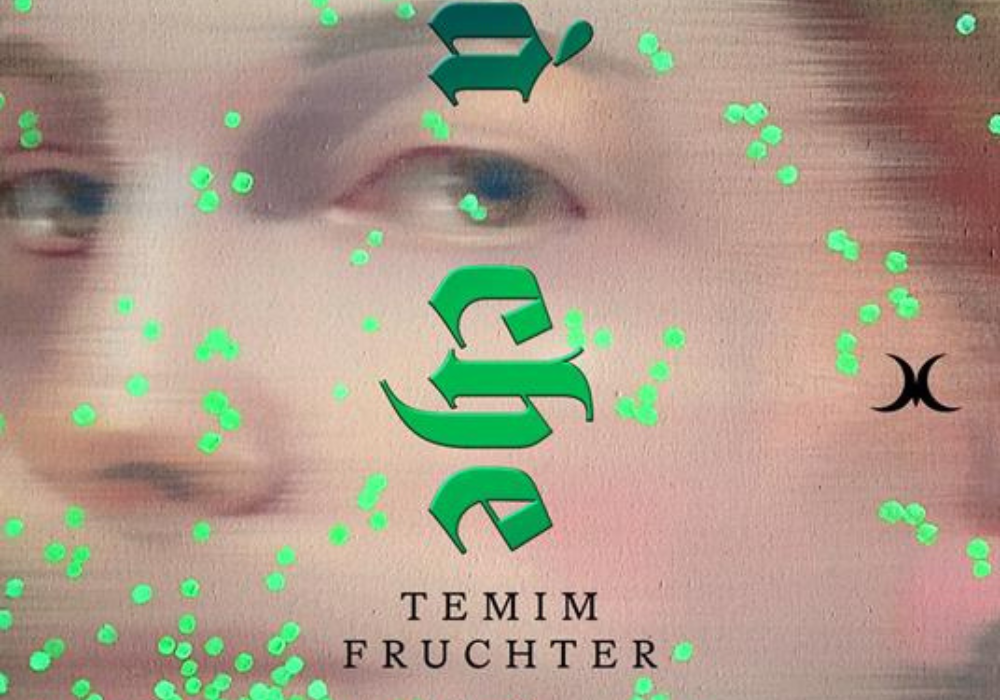

La Città che ride, Temim Fruchter: storia di una cercatrice

“Aveva anche sempre sofferto le leggi che la facevano sentire piccola. Quelle secondo le quali le donne non potevano cantare davanti agli uomini, e dovevano tenere ginocchia e gomiti coperti. Quelle che sembravano così rigide e inflessibili che alla fine Shiva non riusciva a immaginare di sacrificare la sua gioia per seguirle”.

La città che ride (City of laughter, trad. Gabriella Tonoli) di Temim Fruchter, scrittrice queer non binaria ebrea, prende avvio con la storia di Baruch, un badchan “un giullare sacro ai matrimoni” (10) per poi inoltrarsi nella storia di queste quattro donne: Shiva, Hannah, Syl e Mira, entrando nella casa di Shiva, in una casa in cui il “bancone era una metropoli di doni di cordoglio” (23).

“C’era Mira, la bisnonna di Shiva, nata nello shtetl di Ropshitz, un luogo che pare Syl avesse ribattezzato la Città che ride, nome buffo per un luogo che quasi certamente non era mai stato una città, ma soltanto un piccolo villaggio. Il soprannome era un omaggio alla fiera schiatta di badchanim, o giullari professionisti ai matrimoni, che provenivano proprio da lì” (52)

Shiva è una cercatrice con un nome significativo, che trascina fin dentro la sua sfera privata, la sua storia familiare, una storia fatta di vuoti e di cose non dette, a partire da sua madre Hannah, con la quale ha un rapporto distaccato.

Nella famiglia di Shiva le donne come Syl e Mira sono presenti con il corpo ma assenti con la mente, trovano una fuga dalla loro condizione di infelicità, in un modo straniante misterioso.

La storia inizia con questo misterioso Messaggero dagli occhi verdi che fa la sua entrata al matrimonio al quale Baruch il Badchan stava andando, per poi scomparire e ritornare nei secoli, fino al presente di Shiva.

L’entrata del Messaggero dagli occhi verdi “con indosso una giacca blu acceso” (14), fa venire in mente Woland del Maestro e Margherita di Bulgakov, tant’è che in una maniera analoga, non del tutto, ha a che a fare, come nel Maestro e Margherita, con una storia d’amore.

Ciò che colpisce della Città che ride è la presenza di questo misterioso Messaggero che non ha un genere, non si lascia identificare, lo riconosciamo grazie a questi occhi verdi. Il colore verde è fin troppo presente nel romanzo di Temim Fruchter, come anche il clima atmosferico sfavorevole, poiché si presenta in un determinato contesto.

“Il sole, incostante, continuava a tagliare la strada da un lato all’altro e a intervalli spariva dietro nuvole incombenti. Che cosa era successo al tempo?” (90)

In una narrazione lenta che prende il suo tempo per raccontare le storie di queste donne, e la storia di Shiva, la quale diventa essa stessa la Storia, in cui si mescolano il folklore ebraico e la ricostruzione della sua famiglia, che comincia con la bisnonna Mira.

“Era piccola quando Mira era morta, l’aveva vista solo una volta; non ricordava quasi nulla di lei. La sua parte viscerale e preverbale ricordava il sorriso di Mira, come le rimpiccioliva gli occhi e il viso” (74)

Le donne della Città che ride sono donne che in un modo misterioso e straniante hanno amato, portando nella tomba cose non dette, fino a quando Shiva, “come il rituale del lutto”, non viaggia fino a Varsavia, fino allo Shtetl di Ropshitz per ricostruire e portare alla luce la storia della sua famiglia.

Una fiaba che ha inizio con un Messaggero dagli occhi verdi “porto pacchi da un posto all’altro”, una presenza spettrale, un Dibbuk, “è un libro di storie scritte da donne sulla presenza spettrale che si aggrappa a loro e non le lascia andare, e a cui loro si aggrappano”.

In presenza di un clima sfavorevole (rappresenta un leitmotiv ben preciso) le donne della Città che ride, trovano in una “finestra un modo per guardare fuori, una via di fuga” (102).

La Città che ride è la città in cui tutto ha avuto inizio ma è specialmente la Città che porta Shiva a cercare risposte su di sé e sulla sua famiglia, una storia generazionale femminile, che sulla loro strada hanno incontrato il Dibbuk.

“In molti casi, essere posseduta permetteva a una donna di fare ciò che aveva bisogno di fare o dire ciò che aveva bisogno di dire. Forse aveva un bisogno disperato di sfuggire a un matrimonio combinato. Forse non voleva stare con un uomo […]”

Temim Fruchter, scrittrice queer non binaria ebrea, permette alla casa editrice Mercurio di far entrare il Dibbuk La Città che ride con la traduzione di Gabriella Tonoli.

Emilia Pietropaolo

Leggi anche: Nadia Fusini, chi ha ucciso Anna Karenina? Inchiesta sugli omicidi bianchi nei romanzi dell’Ottocento