L’artista dietro Ciccio Merolla e la sua Malatìa

È impossibile nelle ultime settimane non aver ancora sentito il ritornello «Malatì malatì, pe me tu si na malatì». La canzone di Ciccio Merolla infatti, è in tendenza da giorni e non smette l’ascesa all’Olimpo.

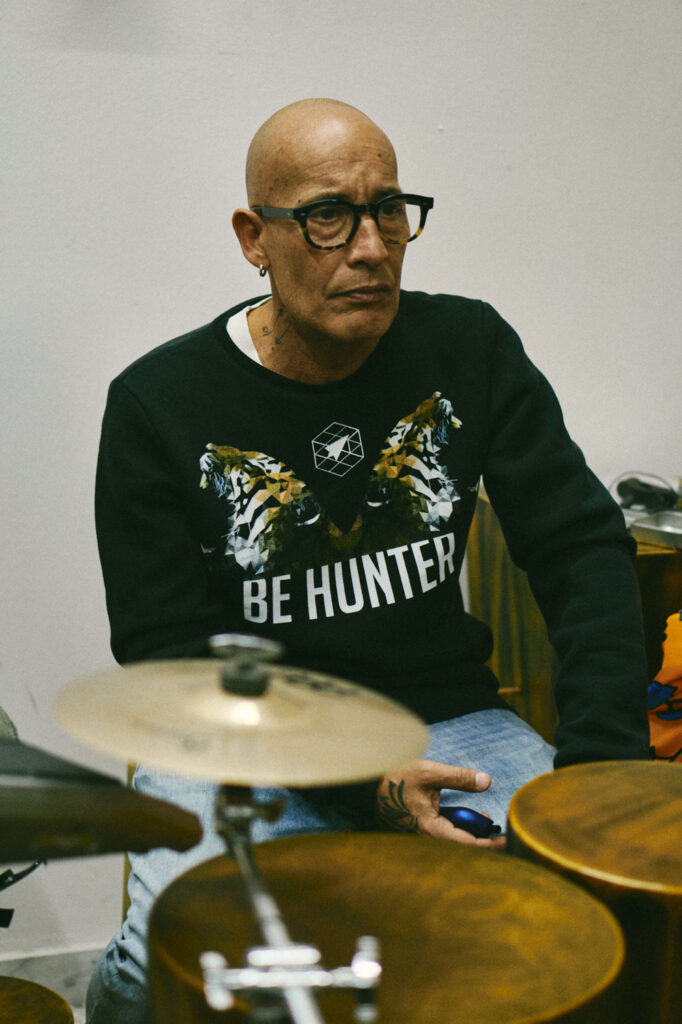

Tra un video TikTok, uno shooting e le corse frenetiche di chi Napoli la vive a pieni polmoni, siamo riusciti ad intervistare Ciccio Merolla che ci ha accolto nel suo studio e ci ha aperto le porte di quella personalissima wunderkammer di chi della musica ne fa una splendida ossessione.

È una stanza delle necessità la sua, un covo sicuro dove sperimentare, pulsare e rimettersi in contatto con il suo io più profondo. Insieme abbiamo parlato delle nostre malatìe, degli anni Ottanta, del ruolo dell’artista, di Robert Glasper e del desiderio di rinascere sempre e comunque a Napoli.

Ciao Ciccio! Partiamo dal singolo Malatìa che ti ha investito del ruolo di star dei social. Piuttosto che parlare della sua origine, che hai già spesso raccontato, parliamo della parte emotiva. Come ti fa sentire essere “paroliere” di così tanta gente che intona il tuo pezzo?

«Ciao! Ovviamente mi sento felicissimo perché chiaramente tu scrivi una cosa e non pensi mai che all’improvviso la possano cantare tutti. Poi ti rendi conto, a un certo punto della storia, che non puoi darti tante arie perché la canzone non è più tua ma appartiene alla gente e per me questo, riuscire ad arrivare a tutti, era qualcosa che non mi sarei mai aspettato nella vita. Io non mi sono mai concentrato nella produzione di “pezzi commerciali” né mai adattato alla musica in voga di un determinato momento, lungi da me plasmare la mia musica per seguire una moda, anzi forse ho sempre pensato il contrario. E invece poi arriva la cosa più semplice, corpo e voce, e quella è la cosa che il pubblico vuole, accetta e ama: ‘a malatìa.

La malatìa che per il napoletano è dieci volte ancora più profonda e complessa della passione. La passione ti fa coltivare un grande sentimento nei confronti di qualcosa o di qualcuno, ‘a malatìa non ti fa pensare a salvaguardarti, è talmente forte quella cosa per te che anche se non ti va bene e ha dei retroscena che non ti convengono, tu comunque la fai lo stesso perché, appunto, è ‘na malatìa.

Questa cosa ha iniziato a interessare le donne sì, perché la canzone è partita con Amandha Fox, però poi ha abbracciato un po’ tutto, dal cibo alla squadra del cuore, dai Quartieri Spagnoli all’arte tutta. Tutti si riconoscono in qualche modo nella malatìa, come se fosse una parola comune e questo fenomeno per me è un miracolo che non avrei mai pensato di ricevere. Inoltre, per un percussionista avere successo con un pezzo percussioni e voce è proprio il massimo, se pensi che le percussioni, soprattutto da noi in Occidente, sono viste un po’ come uno strumento che accompagna, secondario. Renderlo invece attore principale è una bella scopa, come si dice a Napoli!»

Un pezzo pelle e voce come quello di Malatìa è quasi un ossimoro perché si serve di pochissime sonorità strumentali, ed è la dimostrazione di come il mondo della digitalizzazione abbia fatto girare un pezzo uscito a settembre dello scorso anno.

Adesso che la musica viene pubblicizzata con delle campagne marketing vere e proprie, come è la tua visione rispetto a questa cosa? Come pensi che i social possano aiutare la veicolazione di un prodotto?

Sui social accade un po’ questo. C’è il pescivendolo che è fiero del suo mestiere e racconta la sua storia, così il filosofo e il parrucchiere. C’è un concetto così democratico che dà la possibilità a tutti, in totale sincerità, di mettere in luce la propria idea e la propria identità. Questa cosa in televisione era tutta finzione, molti comici per esempio degli anni 80 e 90, facevano i cosiddetti “tamarri”, mimando queste figure quasi come sfottò.

E invece oggi queste figure sono proprio loro, i tiktoker col pigiama, i pizzaioli che ti spiegano la giusta lievitazione, il brand che ti vende l’ultimo prodotto. Se prima le trasmissioni televisive entravano nelle nostre case, oggi è il pubblico che permette a noi di entrare nelle loro vite.

Non si chiudono più le imposte e i panni non si lavano più in famiglia, tutto è condivisione e partecipazione.

Allora per me l’artista dovrebbe essere particolarmente felice di un ritorno così, perché sa esattamente ciò che il suo pubblico vuole senza essere influenzato da niente.»

Il mondo femminile, il rapporto viscerale con Napoli e il legame con tutti gli artisti e i musicisti con cui hai collaborato, dalla Neapolitan Power ai percussionisti a Sud del mondo, cosa puoi raccontarci del rapporto con quelle che sono le tue ispirazioni?

«Prima di fare il solista ero un turnista, ho suonato con Enzo Gragnaniello, James Senese, un po’ con tutto il panorama della Neapolitan Power, ma loro erano già grandi, io avevo solo tredici anni e dodici quando feci il film Blues Napoletano con Pino Daniele, i miei genitori dovettero farmi un permesso scritto perché ero minorenne. È chiaro che io, anche senza accorgermene, a volte ho copiato qualcosa da ognuno di loro e credo di essere il risultato di tutto quello che ho appreso in questi anni. Per me restano dei grandi maestri, sono irraggiungibili. E io trovandomi lì, tra loro, ho avuto la fortuna di poter prendere certe cose e tradurle in un linguaggio più attuale.

Il miracolo è che mi seguono i bambini, questo non me lo sarei mai aspettato. A volte non so nemmeno come rapportarmi con loro però sento che cresce un certo senso di responsabilità, una certa voglia di lasciar perdere il mio ego di uomo e ritornare al primordiale parlando la loro lingua. E questo è ciò che fa un vero artista.

L’artista in sé non interessa a nessuno, interessa quando ha una funzione sociale perché è semplicemente un veicolo. Io una volta sceso dal palco, non sono capace neanche di montare una lampadina. Non riesco nelle cose più semplici, sono un grande paranoico e in sintesi una tragedia totale. Ho solo valore quando sono lì, davanti alle persone ed è una cosa, a volte, che va oltre me. La mia mente non controlla quel momento, spesso non so dire esattamente cosa ho fatto su quel palco perché vivo un’emozione sovrannaturale: accade che le persone entrino dentro di me e io riesca a leggere quello che loro vogliono. Quando sono in assolo, è il pubblico che mi dà la pulsazione di quello che devo suonare, più lento, più veloce, è tutto controllato da loro. E questo ti toglie sicuramente qualsiasi tipo di barriera e presunzione personale.»

Un disco come Fratammè (2011) è stato un po’ un’apripista per le sonorità fusion, etniche ma anche rap. Come suonerebbe oggi quel tuo lavoro? Cambieresti qualcosa?

«Intanto è un disco che rispecchia quell’epoca, e cioè un periodo storico in cui la gente non era informata dei fatti e quindi tu, da artista, non vedevi l’ora di informarli. Oggi non succede più perché oggi tutti sanno tutto e la musica deve avere solo una funzione gioiosa, deve far stare bene, deve far divertire, ballare, cantare come se le persone non avessero più bisogno di certe cose, di certe storie.

Non rinnego niente perché credo che in quel periodo ci voleva una storia come quella di Fratammè che parla di un amico colpito in una sparatoria in cui non c’entrava niente. All’epoca non c’erano i baretti sui Quartieri Spagnoli, era un posto inavvicinabile, terribile, completamente abbandonato dalle istituzioni, quindi mettere al corrente le persone fuori dai quartieri era fondamentale e indispensabile per trovare dei rimedi. Oggi non c’è più bisogno.»

In questo momento preciso Napoli vive il fervore del successo, dalle serie tv e penso a Mare fuori, dal cinema e penso agli ultimi Qui rido io, Nostalgia, È stata la mano di Dio, all’arte e quindi penso a fotografi come Brett Lloyd e artisti come Jimmie Durham, alla musica e ai ragazzi che riempiono il Forum di Assago con numeri, fino a pochi anni fa, impensabili, noi la chiamiamo la primavera dell hip hip napoletano. Cosa pensi possa portare questa nuova energia alla città e cosa pensi possa cambiare?

«Io penso che qualcosa sia già cambiato. Napoli è sempre stato un focolaio di arte, solo che non avevano la possibilità di metterla in mostra, tutto quello che era privilegiato erano sicuramente le produzioni di Milano. Poi c’è stato un grande cambiamento: quello di essere orgogliosi della propria personalità. Io mi sono avvicinato al rap perché sono un grande appassionato di Fela Kuti e dell’afrobeat, poi c’è stato chi si è appassionato a Tupac e a B.I.G., ma quando noi abbiamo cominciato a fare rap se ne parlava poco.

Oggi invece c’è un grande orgoglio nell’essere napoletani e fare questa roba qua. Quest’orgoglio dà la possibilità di creare nuovi sound che sono autentici e in cui si innesta il fenomeno opposto, sono gli altri che vengono da noi per ascoltarli non siamo più noi che scimmiottiamo le cose americane.

Negli anni 70 e 80, se pensi a cantanti come Stevie Wonder o Elton John, prendevano tutti le melodie italiane perché, in questo, siamo i maestri della melodia. Oggi c’è Robert Glasper, che io adoro, che sfrutta tanto le sonorità mediterranee e questo succede perché noi riproduciamo nella nostra autenticità, per cui casi del genere arrivano in tutto il mondo.

Le stesse canzoni di Luchè o di Geolier, sicuramente sono cose che si possono ascoltare anche in Africa o in Guatemala. Oggi siamo noi, non abbiamo più bisogno di copiare nessuno perché il napoletano ha una personalità talmente forte che quando mi dicono che i classici napoletani sono quelli conosciuti in tutto il mondo io, dento di me, mi sorprendo sempre.

Se un giorno, tra duecento anni, dovessi morire e potessi scegliere dove rinascere, sceglierei sempre Napoli.»

Per te che vieni da una musica “vecchia scuola”, in cui la matrice era appunto quella di Pino Daniele, di James Senese, dove la musica si suonava davvero, cosa ne pensi invece dell’attuale scena musicale napoletana soprattutto per quei featuring in cui vengono mischiate sonorità rap a voci classiche o vecchio stampo? Penso a Luchè con il campionamento di Je sto vicino a te di Pino Daniele, o al nuovo brano L’ultima canzone di Geolier con Giorgia.

«Io amo la tribalità ma come vedi ho anche percussioni elettroniche, questo per dire che la fusione delle cose fa nascere sempre realtà nuove. È giusto “tradire la tradizione” per andare nel futuro, altrimenti non si arriva mai da nessuna parte. Quello che fanno Luca e Emanuele sono cose che io apprezzo moltissimo perché siamo, in qualche modo, il risultato di quello che sentiamo da quando nasciamo. La musica elettronica non è altro che una rappresentazione della musica acustica però ovviamente più comoda da suonare.

Per me se non sai suonare le percussioni ma fai uso di un campionatore e riesci a produrre le stesse cose belle, io mi tolgo il cappello. L’importante è il prodotto, acustico o elettronico, l’importante è che colpisca al cuore.»

Domanda di rito che faccio sempre: dove vedi Ciccio Merolla tra 5 anni?

«Secondo me sarò sempre uguale. Passano gli anni ma io sinceramente, forse mi illudo, mi ritrovo la stessa capa sciacquata di quando avevo quindici anni. Credo che invecchierò così.

L’arte nasce sempre da un sogno che si ha e io sono continuamente un sognatore. C’è un proverbio buddhista molto bello che dice «quando uno uomo fa un progetto sta sognando, quando più uomini hanno lo stesso sogno stanno facendo un progetto».

Mi piace molto unirmi alle persone per poter creare altre cose e non ho mai avuto dentro di me una barra di età, siamo così unici che generalizzare è inutile.»

Se dovessi consigliare un brano che andrebbe riscoperto come Malatìa quale ci diresti?

«Tra un po’ uscirà un brano nuovo e ho scoperto che a volte si possono fare delle produzioni veramente raffinate, però se parliamo di canzoni, alla fine, quelle che preferiamo hanno sempre la linea più semplice. Le canzoni più belle non hanno bisogno di grandi sovrastrutture, la semplicità non va mai sottovalutata. Per cui non ho una canzone da consigliarti ma posso dirti di ascoltare con l’orecchio del cuore, che quello non sbaglia mai.»

Serena Palmese

Foto di Giovanni Allocca

Leggi anche: Napoli: capitale d’Italia del turismo