Nasce una lingua: dalle catacombe agli atti giurati, le prime tracce dell’Italiano

Nel buio di un’antica catacomba cristiana, tra sinistre ombre e profondi silenzi, una lingua cominciava a germogliare, testimone di un’epoca di grandi trasformazioni culturali e sociali.

È su questo sfondo storico che l’italiano, dapprima timida e incerta figlia del latino, mosse i suoi primi passi, intrecciando le sue radici nelle espressioni volgari di un popolo in costante movimento.

Tutti i protagonisti di questa storia, dai graffiti dimenticati alle antiche iscrizioni, fino ad arrivare ai documenti ufficiali da tribunale, non soltanto raccontano l’alba di una delle lingue più belle al mondo, ma continuano a tramandare l’eco di chi, secoli or sono, ci ha preceduto. Ecco le origini del linguaggio delle Muse e delle corti, ecco le origini dell’italiano.

Il graffito della Catacomba di Commodilla

La prima tappa di questo affascinante viaggio ci conduce a Roma, nelle profondità della catacomba di Commodilla e, precisamente, nella cripta sotterranea dei santi Felice e Adàutto; in questo antico luogo di culto, infatti, è custodito un graffito che, risalendo ad un periodo compreso tra il VI-VII secolo e la prima metà del IX, può tranquillamente essere considerato come il primo importante esempio di commistione tra un latino ormai arretrante e un volgare sempre più riconoscibile e autonomo. Tale incisione riporta la dicitura «NON DICERE ILLE SECRITA A BBOCE», letteralmente “non dire quei segreti a voce alta”, mentre in latino corretto la stessa dovrebbe recitare: «noli dicere illa secreta ad vocem».

L’interpretazione che ne è scaturita ci riporta ad un ambiente religioso in cui, parlando di «segreti», ci si riferisce sostanzialmente alle orazioni segrete della messa; secondo la liturgia dell’epoca, infatti, queste preghiere dovevano essere obbligatoriamente pronunciate a voce bassa, in quanto parole sacre dirette esclusivamente a Dio e non all’assemblea.

L’iscrizione sarebbe dunque da attribuire a un religioso, probabilmente uno dei sacerdoti incaricati di officiare i riti, il quale, volendo invitare i colleghi a rispettare il silenzio, scelse di utilizzare una formula pienamente comprensibile, forse perché già utilizzata nel parlato. Questo dato, sicuramente significativo, potrebbe comunicarci un contesto in cui il latino, che ancora resisteva nelle occasioni ufficiali, appariva ormai ben lontano dalla realtà della lingua quotidiana.

Ad oggi, trovarsi di fronte a questo graffito, non troppo diverso dai moderni cartelli in cui, nelle chiese e nei santuari, si raccomanda di mantenere il silenzio ai visitatori, oltre ad emozionarci, ci permette di compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e di immaginare, inoltre, come potessero essere ricchi, popolati e movimentati questi ambienti prima del loro abbandono. La catacomba, infatti, perse vitalità e cadde nell’oblio attorno al X secolo, mentre ad oggi resta uno dei luoghi più cari agli archeologi paleocristiani di tutto il mondo, ma anche ai linguisti e agli storici della lingua italiana.

L’indovinello veronese

Ci spostiamo ora a Verona, per parlare del cosiddetto indovinello veronese che, approntato su di un manoscritto risalente all’VIII secolo, costituisce un altro caso interessante, anche se molto controverso, di antica testimonianza scritta in volgare. Si tratta di due noticine poste ai margini, aggiunte al di sopra della rappresentazione di una ruota in cui compare, fra l’altro, anche il disegno di un diavolo dalla lingua lunga; tra le due postille, la seconda è sicuramente in latino, mentre la prima si presenta in una forma che ci fa subito pensare al volgare: «se pareba boves alba pratalia araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba // gratias tibi agimus omnipotens sempiterne deus», letteralmente «Teneva davanti a sé i buoi arava bianchi prati e aveva un bianco aratro e un nero seme seminava // ti ringraziamo onnipotente eterno Iddio».

Fin dalla scoperta di questo testo, avvenuta per puro caso soltanto all’inizio del secolo scorso, gli studiosi non fecero altro che interrogarsi sul suo significato, cercando anche di proporre diverse soluzioni plausibili. Poiché parlava di buoi e di aratura, inizialmente si pensò fossero versi di un’antica cantilena di bifolco, mentre più tardi ci si ricordò che esisteva ancora, nelle campagne, un indovinello popolare, il quale alludeva all’atto dello scrivere; tale indovinello sarebbe stato persino ripreso da Pascoli nel componimento Piccolo aratore che recita: «Scrive… (la nonna ammira): ara bel bello, // guida l’aratro con la mano lenta; // semina col suo piccolo marrello; // il campo è bianco, nera la sementa».

I bianchi campi alluderebbero al foglio e il seme nero all’inchiostro, mentre la penna rappresenterebbe l’aratro e le dita che lo trainano, invece, i suoi buoi. Benché ad oggi quest’ultima interpretazione resti la più accreditata, l’indovinello non ha certamente smesso di suscitare dubbi e di sollevare questioni, relative per lo più all’autore e soprattutto al suo statuto linguistico…si tratterebbe effettivamente di primo volgare o semplicemente di un caso di tardo latino corrotto? Molti linguisti sono concordi nell’affermare che l’indovinello, nonostante presenti alcune caratteristiche interessanti come la perdita delle desinenze latine, non abbia segnato una vera e propria svolta epocale nel passaggio al volgare, anche perché fenomeni simili sono molto comuni in tanti altri documenti dell’epoca e, inoltre, non sembra esserci nell’autore una coscienza distintiva tra latino e volgare, evidente, per esempio, nei Placiti cassinesi. Nell’indovinello, insomma, il volgare è certamente in gestazione, ma è ancora in fase embrionale.

I Placiti cassinesi

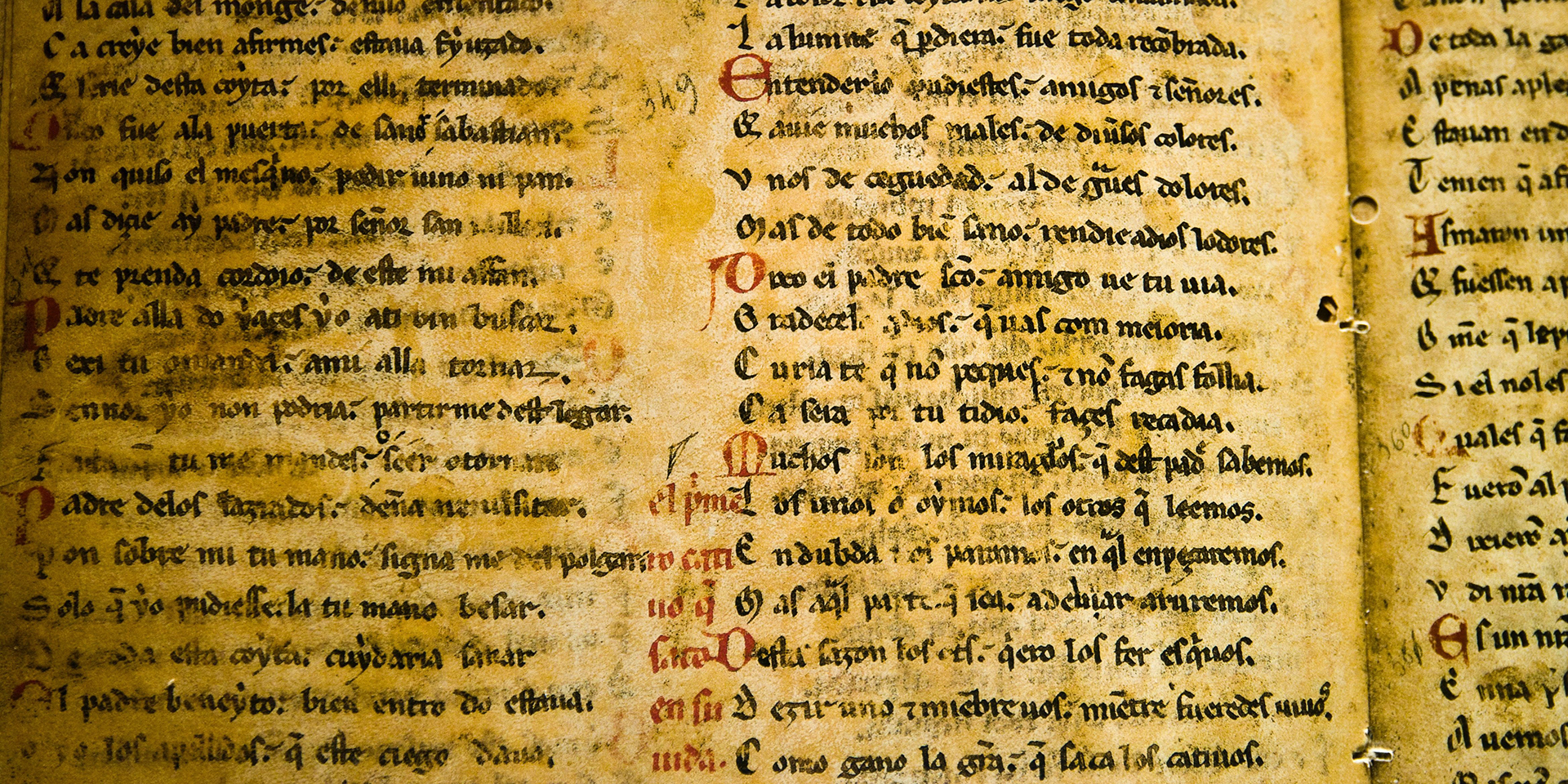

Raggiungiamo, infine, un’antica abbazia che, svettando dalla sommità di un’alta collina, domina il paesaggio di Cassino, nel Lazio. Nel cuore di questo luogo magico e fuori dal tempo, si celano quattro testimonianze giurate che, registrate in un periodo compreso tra il 960 e il 963 presso le città di Capua, Sessa Aurunca e Teano, rappresentano i primi documenti redatti in un volgare che tenta di essere ufficiale e costituiscono, proprio per questo motivo, l’atto di nascita formale della lingua italiana. Si tratta dei Placiti cassinesi, tra cui si distingue, in particolare, il più antico dei quattro, ovvero il Placito Capuano.

Relativo ad una causa intentata dall’aristocratico Rodelgrimo di Aquino a danno dell’abate di Montecassino, il documento presenta una cospicua formula volgare che recita: «Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti», letteralmente: «So che quelle terre, per quei confini che qui si contengono, le possedette per trenta anni la parte di S. Benedetto». Rodelgrimo, infatti, rivendicava in lite giudiziaria il possesso di alcune terre, a suo giudizio abusivamente occupate dal monastero, mentre l’abate di Montecassino affermava che, poiché quelle stesse terre erano state utilizzate ininterrottamente dai monaci per oltre trent’anni, esse appartenevano ormai ai nuovi proprietari, in accordo con la legge dell’epoca.

Nel giorno stabilito per il processo, quindi, si presentarono di fronte al giudice tre testimoni, i quali, schierandosi con l’abate, pronunciarono la formula del Placito e la causa si concluse con la promessa di Rodelgrimo, impegnativa anche per i suoi eredi, di non ritornare mai più sulla questione. Nel momento della redazione del verbale del processo, però, venne compiuta una scelta inconsueta rispetto alle abitudini del tempo; è verosimile, infatti, che il dibattito in aula dovesse svolgersi già allora in volgare, ma il latino, in quanto unica lingua della cultura e della scrittura, continuava ad essere impiegato nei verbali notarili e, in generale, in tutti i documenti scritti.

Quella volta, tuttavia, le cose andarono diversamente: il documento venne redatto in latino, ma le formule dei testimoni, piuttosto che essere tradotte, vennero riportate fedelmente in volgare, creando un affascinate e netto contrasto tra le due lingue impiegate. Per quanto ad oggi non restino chiare le intenzioni dell’autore del Placito, l’uso del volgare appare come il frutto di una scelta precisa e consapevole, operata in opposizione ad una lingua morente, lontana e poco comunicativa. Attualmente custoditi nell’archivio di quella stessa abbazia che, oltre mille anni fa, vide riconosciuti i propri diritti, i Placiti rappresentano forse uno dei simboli più potenti della nostra storia, oltre che una delle testimonianze più affascinanti del nostro passato.

Ed eccoci giunti alla fine del nostro percorso. Un itinerario che, tappa dopo tappa, ci ha resi archeologi e ci ha condotto, determinati a riscoprire le nostre vere origini, tra le antiche rovine della nostra storia. Ma la storia, si sa, non finisce mai. Oggi, nel parlare italiano, ci sembra quasi di ripercorrere ancora quelle strade antiche, come se, sotto la nostra pelle, fluisse un’intima e imprescindibile eredità fatta di lingua, parole e cultura. Così come una lingua si è formata, dunque, il nostro racconto si chiude, ma il nostro viaggio, in realtà, continua.

Antonio Palumbo

Leggi anche: La lingua italiana – I dialetti