La nobile porta del Miglio d’Oro: origini e storia della città di Portici

C’era una volta, lungo le assolate coste del Golfo di Napoli, un luogo in cui terra e mare, fugaci amanti, erano soliti incontrarsi, per poi stringersi in un delicato ed eterno abbraccio.

Un luogo la cui storia, dipinta dal tempo, palpita viva ancora oggi, all’ombra di un paesaggio fatto di splendore e di mistero.

Era qui che il cosiddetto Miglio d’Oro, come uno scrigno ricco di inestimabili tesori, disvelava al mondo intero le sue perle e i suoi diamanti ed era qui che, in quel tiepido giorno d’ottobre, l’ingegno dell’uomo moderno riuscì ad abbattere qualsiasi distanza, grazie all’invenzione della prima strada ferrata d’Italia.

Da sempre ponte tra passato e presente, incastonata come una gemma tra l’antica Ercolano, la chiassosa avanguardia della Napoli borbonica e le pendici del Vesuvio, la città di Portici racconta ancora oggi, a chi è capace di ascoltarla, una storia di amore, orgoglio e passione. Le sue origini, tuttavia, restano incerte, tanto da rendere persino il suo nome un vero e proprio mistero; secondo alcuni, infatti, esso deriverebbe dai portici del foro della vicina Ercolano che, anticamente, occupavano il territorio dell’odierno centro urbano, mentre, secondo altri, la città venne fondata attorno alla sfarzosa villa del senatore Quinto Ponzio Aquila, fratello del ben più noto cesaricida Lucio, e i “portici” in questione sarebbero stati, dunque, quelli della sua ricca e splendente dimora. D’altronde si sa, le leggende, anche quelle che ci sembrano più affascinanti o improbabili, nascondono quasi sempre un fondo di verità e, ad avvalorare quest’ultima ipotesi, ci sarebbe un reperto importantissimo; portato alla luce dalle profondità dell’odierno Palazzo Mascabruno, esso raffigurerebbe proprio un’aquila con incise, sotto gli artigli, le iniziali Q.P.A. (Quinto Ponzio Aquila) e che poi è diventata, e lo è tutt’oggi, parte integrante dell’emblema dello stemma comunale.

Essendo parte dell’agro di Ercolano, al tempo una delle città più ricche e floride dell’intera costa, il territorio dell’attuale Portici godette della sua luce riflessa e, dunque, di un ampio prestigio; innumerevoli furono gli artisti, gli intellettuali e le eminenti personalità politiche che visitarono quella che, al tempo, veniva considerata come una sofisticata meta vacanziera, ma anche una realtà economica estremamente vivace, paragonabile, se vogliamo, all’odierna Capri. Ma la storia sa essere anche estremamente imprevedibile e gli ercolanesi se ne sarebbero presto accorti, loro malgrado, nel 79 d.C., quando l’immensa eruzione del Vesuvio distrusse completamente le città di Pompei, Oplonti, Stabia e, ovviamente, la stessa Ercolano. È da questo momento in poi che le notizie riguardanti l’intera zona vesuviana si fanno scarse e fumose, mentre gli stessi luoghi che un tempo ostentarono pregio e potere, nell’arco di pochi anni, caddero in un oblio quasi totale.

È certo, infatti, che l’imperatore Tito, resosi conto dell’entità dei danni subiti, deliberò l’impossibilità di ricostruire le città che, inevitabilmente, furono dimenticate. Ma la storia di Portici certamente non si esaurisce qui, anche se, per poterne ritracciare le fila, occorre fare un salto di ben sei secoli. Nell’anno 728, infatti, i Saraceni giunsero dalla Spagna per assediare Napoli e, dopo essere stati respinti dalla città, si ritirarono e si stabilirono lungo tutta la costa adiacente, tanto che un detto popolare, riportato anche da alcuni storici, recitò:

“Quattro sono i luoghi della Saracina, Portici, Cremano, la Torre e Resina”

Ricacciati gli invasori, il Ducato di Napoli, avendo ormai inglobato tali territori, riconobbe ufficialmente il casale di Portici, così come testimoniato dal più antico documento che ne riporta il nome: un atto di compravendita datato 968, relativo all’acquisto di un fondo terriero. Una nuova fase di benessere spalancava ormai le sue auree porte di fronte alla storia: Portici, non diversa da una fenice, si sarebbe presto risollevata dalle sue ceneri e, certamente, avrebbe prosperato ancora.

Seguirono gli anni della dominazione angioina, in cui il casale si ingrandì notevolmente, in particolare durante il regno di Carlo II D’Angiò che, così come testimoniato, impose a Portici, vista la sua ricchezza, il pagamento di una tassa governativa maggiore di quella di ogni altro villaggio o casale limitrofo. Ma questi furono anche gli anni della costruzione di imponenti edifici civili e religiosi; come potremmo, ad esempio, non citare lo splendido palazzo Capuano che, commissionato dal nobile napoletano Gualtiero Galeota nell’anno 1025, venne destinato alla funzione di Palazzo Ducale e le cui vistose sale ospitarono, nei secoli, numerosi governanti e uomini di Stato; oppure il convento di Sant’Antonio di Padova che, sorto nella prima metà del XIV secolo, lega la sua fama soprattutto al miracolo con cui il Santo, secondo la tradizione, avrebbe salvato un bambino dalle profondità di un pozzo, nei pressi del quale si sarebbe poi, con il tempo, sviluppato il sito religioso che esiste ancora oggi; o ancora l’originaria cappella dedicata a San Ciro, andata distrutta dall’eruzione vesuviana del 1631 e che lascia oggi spazio all’imponente basilica barocca di Santa Maria della Natività e San Ciro.

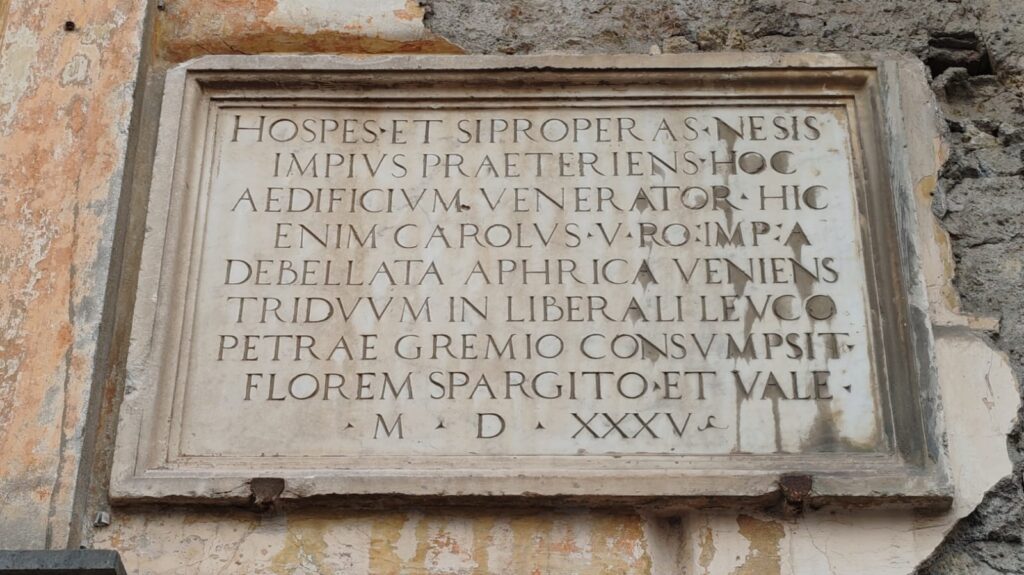

A partire dal XV secolo, Portici cominciò a diventare particolarmente nota e le fonti su di essa, naturalmente, aumentarono e divennero più precise; sappiamo, ad esempio, che essa fu venduta in feudo dalla regina Giovanna II D’Angiò, assieme a Cremano, Resina e Torre del Greco, al nobile napoletano Sergianni Caracciolo che quindi divenne, a partire dal 1415, il primo feudatario di Portici. Ottenuto il titolo di Capitania nel 1454, la città conobbe un’ulteriore fioritura quando, agli inizi del Cinquecento, il Segretario di Stato Bernardino Martirano, facendo erigere a sue spese una sontuosa villa tra i casali di Portici e San Giovanni, le diede il nome di Leucopetra, letteralmente “pietra bianca”, per la presenza di una spiaggia e di una serie di scogli di colore bianco. Purtroppo, ad oggi, la lussuosissima dimora è stata completamente soppiantata dall’attuale Villa Nava e quasi nulla resta degli splendidi colonnati che, un tempo, la abbellirono. Ma se è vero che il tempo cancella ogni cosa, al tempo si oppone la storia, una storia che, gelosa delle sue ricchezze, tenta di preservarne il ricordo. Ancora oggi, infatti, la facciata di Villa Nava conserva una lapide commemorativa in marmo bianco, eterna testimonianza di una visita dell’imperatore Carlo V nell’antica Leucopetra.

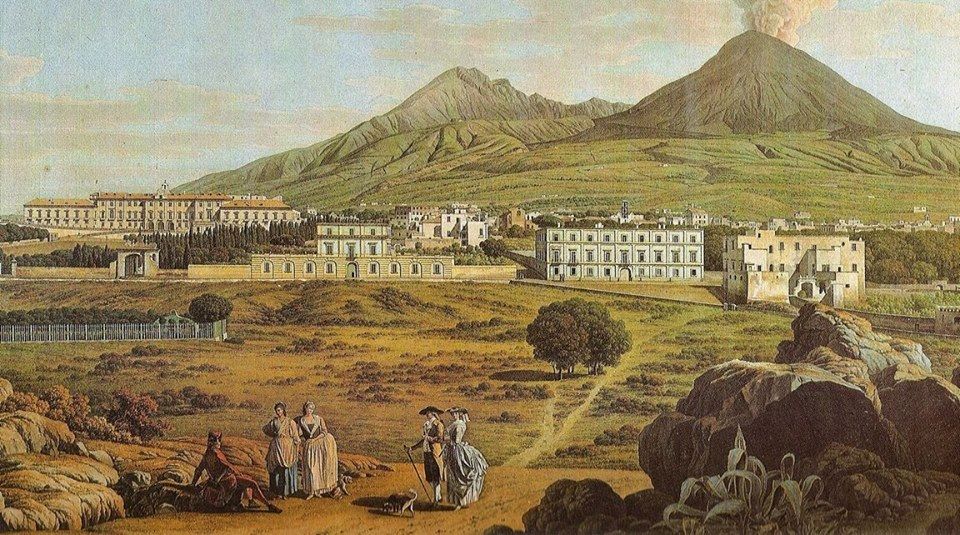

Nonostante gli splendori, il Seicento fu un secolo duro per i porticesi; il giogo feudale, infatti, divenne sempre più opprimente, l’antica ricchezza sembrava ormai sparita e una violenta eruzione del Vesuvio, datata 1631, causò migliaia di vittime e distrusse buona parte del territorio, trasformando anche l’antico luogo della pietra bianca in Pietrarsa. L’epoca del riscatto, però, non tardò ad arrivare e giunse sul finire del secolo, quando Portici, grazie ad un’alleanza con i limitrofi Resina e Torre del Greco, riuscì ad accumulare i fondi necessari per comprare la propria libertà, sottraendosi quindi al dominio dei signori: era il 18 maggio 1699. A quel punto, nulla poté fermare l’ascesa di Portici verso la sua straordinaria Età dell’oro, originatasi essenzialmente dalla volontà di Carlo III di edificare proprio qui, alle pendici del Vesuvio, la sua residenza estiva, oggi nota come Reggia di Portici.

Secondo la tradizione, l’interesse del re fu originato da un evento fortuito, poiché, di ritorno da Castellammare di Stabia e diretto a Napoli, egli fu sorpreso da una tempesta e fu costretto a rifugiarsi, insieme alla consorte Maria Amalia di Sassonia, nel porticciolo del Granatello. Accolti in villa Leucopetra, i regnanti rimasero così favorevolmente impressionati dall’amenità di quel luogo, che decisero di farvi costruire, di lì a poco, un palazzo che potesse ospitarli in via ufficiale. E mentre, nel 1738, gli affaccendati cantieri lavoravano alla nuova Reggia, ecco che, come risvegliatesi da un lungo sonno, le rovine dell’antica Ercolano tornarono alla luce, inducendo molti membri dell’aristocrazia napoletana ad innalzare qui i propri palazzi e a trasferirsi in questo luogo, desiderosi di ottenere grazia e consenso presso la corte reale: fu l’inizio del fenomeno architettonico delle Ville Vesuviane del Miglio d’Oro.

Da quel momento in poi, divenuta ormai città nobilissima, Portici ospiterà alcuni dei personaggi storici più famosi di sempre; Mozart, ad esempio, esibendosi alla presenza di Carlo III, consacrò proprio a Portici l’unica sua esibizione nel Regno del Due Sicilie. Ma non solo. Giacomo Leopardi e l’amico Ranieri furono ospiti del Miglio d’Oro e soggiornarono, in particolare, nella splendida villa Zelo, mentre papa Pio IX, qualche anno prima dell’Unità d’Italia, si recò in esilio volontario proprio a Portici, rendendo così la cittadina, per circa sette mesi, Soglio Pontificio.

Eppure, nonostante la ricchezza della sua storia, nulla di essa fu lontanamente paragonabile alla costruzione della prima linea ferroviaria d’Italia: era il 3 ottobre 1839 quando una folle festante, riunitasi nel piccolo porto del Granatello, vide sbuffare per la prima volta la misteriosa macchina ferrata, un vero e proprio miracolo dell’ingegneria e della tecnica che proiettò finalmente l’Italia nell’era moderna. Oggi sede del dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Portici svela al mondo intero, come un’antica dama che dischiude il suo mantello, i marmi consumati delle sue ville, le numerose cupole che svettano verso il cielo indaco e, non meno importante, il suo profumo di mare, eterna benedizione di una natura fin troppo benevola. Splendida promessa di bellezza che sfida il tempo e la memoria, Portici custodisce con fierezza, ancora oggi, l’identità di un luogo unico, dove il passato non dorme mai ma, piuttosto, danza in eterno con il presente.

Antonio Palumbo

Leggi anche: Otto secoli di Sapere: l’incredibile viaggio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”